En el Menón, Platón relata la historia de un esclavo que, ante las preguntas adecuadas, descubre que tiene conocimientos de geometría. Es fácil observar este episodio como una defensa radical de lo que Platón sostenía que era no solo el conocimiento genuino, sino también el proceso de aprendizaje correcto.

Conviene recordar que la división entre saberes científicos (episteme) y saberes no científicos (doxa) pasa, con Platón por primera vez, por la división entre estructuras de pensamiento y aprendizaje que conducen a la objetividad y aquellas que no lo consiguen. Detrás de esto no hay sino, precisamente, una teoría sobre nuestras capacidades cognitivas.

Así es como Platón instituye a la filosofía como ciencia primera. Este es el único saber que posee un método orientado al conocimiento de los principios teóricos que permiten comprender tanto las ciencias matemáticas como la acción humana. La célebre Academia platónica es la materialización de esta clave intelectual; es decir, un espacio reservado a diseñar el aprendizaje de un nuevo tipo de ciudadano. Dicho de otro modo: un espacio dedicado al desarrollo de las capacidades cognitivas.

Índice

Introducción

En la actualidad, contamos con un número muy amplio de teorías del aprendizaje cuyo propósito es explicar cómo aprendemos -una preocupación acuciante, sobre todo desde que disponemos de instituciones educativas y leyes pedagógico-curriculares- y, por tanto, cómo se desarrollan las capacidades cognitivas desde los primeros años. Comprender cómo aprendemos permite organizar las etapas de escolarización y proporcionar a los niños y adolescentes un desarrollo intelectual y emocional adecuado.

En este sentido, entendemos las teorías del aprendizaje como marcos explicativos que describen los cambios asociados al aprendizaje, incluyendo procesos que intervienen, condiciones que lo favorecen y secuencias de evolución intelectual susceptibles de ser estandarizadas.

Con ello, se logran relacionar tres piezas básicas de la educación infantil: capacidades cognitivas, desarrollo de estas capacidades y etapas de enlace para una organización eficiente de ese desarrollo. Por su dimensión de base para cualquier programa de pensamiento crítico, es esta noción de “capacidades cognitivas” de la que nos ocuparemos a continuación.

¿Qué son las capacidades cognitivas?

De acuerdo con la APA, las capacidades cognitivas nombran un conjunto de habilidades asociadas a la percepción, la atención, la memoria, la comprensión, el razonamiento, el uso del lenguaje y la toma de decisiones. De este modo, las capacidades cognitivas hacen referencia a las potencias funcionales para aprender y resolver problemas en una amplia variedad de situaciones.

Así pues, cuando aprendemos nuestras capacidades cognitivas intervienen no tanto lineal y secuencialmente como de manera interdependiente y bajo una relativa simultaneidad, a la manera de una especie de sistema complejo de gestión de la información.

Imaginemos la siguiente situación -aun a riesgo de ser un poco reduccionistas: un niño de 8 años está aprendiendo a leer un texto sencillo: sus ojos recorren las líneas dibujadas en la pizarra, capta los trazos curso y rectos de las letras. Si su percepción no es precisa confundirá la “b” con la “d” -dos patrones gráficos similares- y el resultado del proceso no será el esperado. La percepción opera como una puerta de entrada que organiza lo que recibe.

Ahora bien, hay muchas más cosas además de letras en la pizarra: colores, ruido en el pasillo, sus compañeros de aula… y sin embargo, gracias a su atención, el niño está enfocado en las letras y las palabras del texto. Así es como la atención filtra y protege ese material para que no se pierda entre las posibles distracciones.

No obstante, aun hay que mantener en mente varias piezas a la vez: las letras que ha reconocido, las reglas de pronunciación, el sonido de las sílabas, y para esto dispone de su memoria de trabajo. Esta retiene y combina todo el repertorio necesario para operar adecuadamente en dicha situación, permitiéndole ensamblar sonidos en palabras completas. Palabras -como “casa”, por ejemplo- que la memoria a largo plazo moviliza para traer a primer plano recuerdos en los que está contenido su significado y las experiencias asociadas.

Mientras tanto, las funciones ejecutivas supervisan el proceso: inhiben la tentación de distraerse, actualizan la información en su memoria de trabajo (pasando de una palabra a otra), introducen un margen de flexibilidad ante posibles fallos (en lugar de silabear, leer la palabra entera) y planifican (primero leer en voz baja, luego en voz alta). Y finalmente, el lenguaje permite articular lo aprendido. El niño pronuncia la frase, la comenta, la integran en su repertorio expresivo. No solo recibe un mensaje, sino que lo transforma en elemento comunicativo.

En resumen, ateniendo a esta imagen dinámica cargada de retroalimentaciones, diríamos que la percepción y la atención se solapan: mientras percibimos, el sistema atencional ya está seleccionando qué estímulos priorizar (Posner & Petersen: 1990, 2012); atención y memoria de trabajo forman algo así como un bucle constante: la primera alimenta a la memoria de trabajo que, a su vez, guía la atención hacia lo relevante (Cowan: 2010).

Ambos tipos de memoria -de trabajo y a largo plazo- se comunican: lo que está en la de trabajo se conecta con esquemas de largo plazo; y al mismo tiempo: los conocimientos previos condicionan qué retenemos en el corto plazo (Sweller: 1988; 2011).

En todo este proceso, las funciones ejecutivas operan como “supervisor” continuo, controlando la activación o inhibición de contenidos y estrategias (Miyake et al.:2000; Diamond: 2013), mientras que el lenguaje se presenta bajo una triple modalidad: herramienta de entrada (comprensión de instrucciones), regulación interna (habla interna para planificar) y salida (expresión).

Desarrollo cognitivo

Hemos hablado de las capacidades cognitivas como potencias funcionales precisamente porque para su desarrollo óptimo deben ser “actualizadas” correctamente. El desarrollo cognitivo se produce en la medida en que las capacidades cognitivas se actualizan y pasan de ser potencias a ser funciones. Ahora bien, ¿cómo podemos fomentar este desarrollo?

Es evidente que las experiencias de aprendizaje deben servir para activar y coordinar las capacidades cognitivas a las que se ha hecho referencia: percepción, atención, memorias, lenguaje y funciones ejecutivas. Pero es importante que estas experiencias, además de distribuirse en el tiempo, formen parte de un circuito de retroalimentación frecuente.

Y dado que lo que nos interesa ahora no es revisar la implementación de estas prácticas en contextos escolares, sino en ambientes domésticos, a continuación presentaremos unas reglas básicas a tener en cuenta para fomentar y afinar las capacidades cognitivas de nuestros hijos:

- Dosificar y espaciar. 📆 No dejes que el azar estructure tus experiencias de aprendizaje; planifica los momentos y las repeticiones (24-48 horas, una semana, quince días…). Si desear potenciar las capacidades cognitivas de tu hijo, acostumbra a usar -con su colaboración- calendarios de repaso y tarjetas (para conservar y recordar palabras, hechos, procedimientos).

- Recuperación frecuente (retrieval practice effect). 💡Como se trata de usar la memoria de forma activa, trata de establecer rápidos y breves test -hay muchas más microestrategias- al principio o al final de tus experiencias de aprendizaje; este ejercicio de “recuperar lo aprendido” mejora la retención y la memoria a largo plazo mucho más que la revisión pasiva (volver a leer, por ejemplo).

- Liberar la memoria de trabajo. 🧠 Dado que nuestra memoria de trabajo es limitada, buscaremos que las actividades con nuestros hijos tengan la mínima carga cognitiva irrelevante (explicaciones largas, imágenes decorativas, por ejemplo). En lugar de sumar, destaca elementos, introduce alertas (“Ojo aquí…”). En este sentido, es interesante también seguir una secuencia que pase de trabajos guiados a trabajos semi-guiados, terminando en actividades plenamente autónomas.

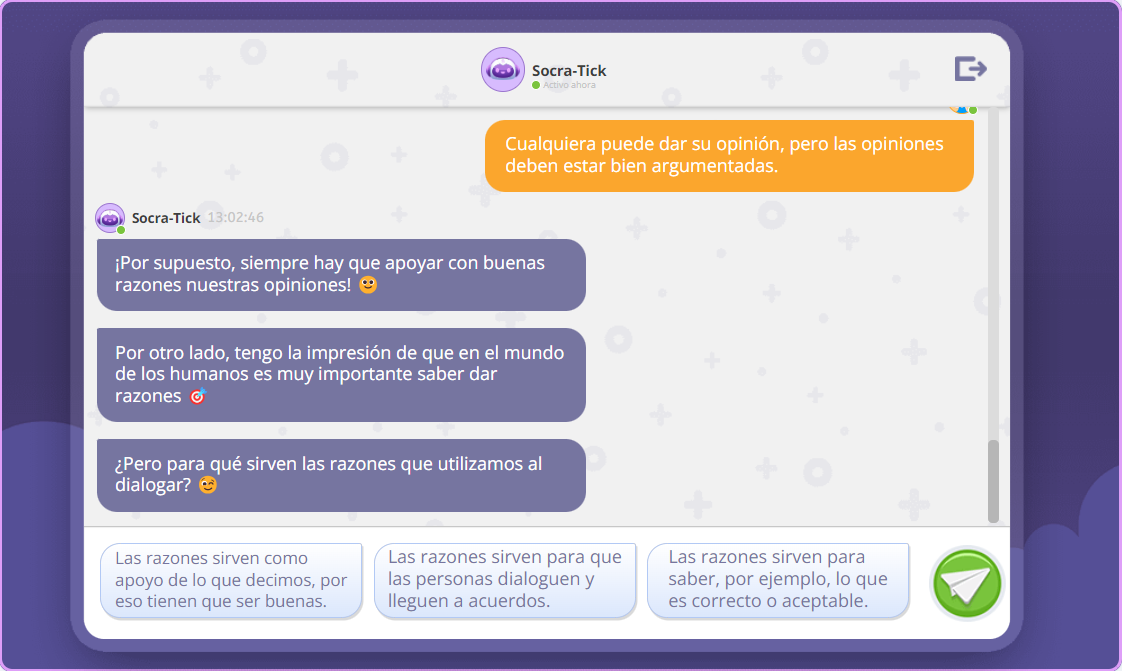

- Incrementar el uso del lenguaje. 💭 El lenguaje no es solamente un medio de expresión; también ayuda a construir y consolidar lo aprendido. Desde este punto de vista, es sumamente interesante que la lectura conjunta se convierta en lectura dialógica, es decir, una actividad en la que no solo el adulto lee, sino que promueve el comentario de lo leído mediante observaciones, preguntas y turnos de explicación (incluso intercambiando roles).

- Autorregulación. 🍃 Sabemos que cerebro y cuerpo están estrechamente conectados; así, el movimiento activa sistemas neurobiológicos relacionados con la arousal (estado de alerta), la circulación cerebral y neurotransmisores (dopamina, noradrenalina) que facilitan el control ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Introduce pequeños descansos activos, ejercicios de respiración guiada, concentración sobre partes del cuerpo u objetos: todos estos juegos, aparentemente insignificantes, ayudarán a tu hijo a mantener la atención, reducir la impulsividad y disponer de más recursos para su autocontrol.

- Hábitos. 📖 Como decía Hume, el ser humano es un animal de costumbres. Nos construimos a través de los hábitos que adquirimos y conservamos. Por eso, intenta que estas experiencias domésticas de aprendizaje formen parte de vuestras rutinas, que sean previsibles, que tengan una estructura clara y no turben la estructura de expectativas del niño. Eso ayudará también a que las aborde cada vez con más confianza.

Juegos de memoria, atención, lógica e ingenio

Los juegos de memoria, atención, lógica e ingenio son herramientas didácticas que concretizan la teoría y, cuando se aplican con regularidad y reflexión, contribuyen a fortalecer las capacidades cognitivas de los niños. La evidencia muestra beneficios claros y mucho más consistentes cuando se integran en la enseñanza diaria y no se limitan a un “entrenamiento aislado”. Estos son algunos ejemplos clásicos,

- Para fortalecer la codificación, almacenamiento y recuperación de información, los juegos que obligan a memorizar mediante cartas, por ejemplo, que hay que girar para encontrar pares iguales, o las típicas flashcards con preguntas por un lado y respuestas por otro, organizando el repaso de forma espaciada (varios días, una semana).

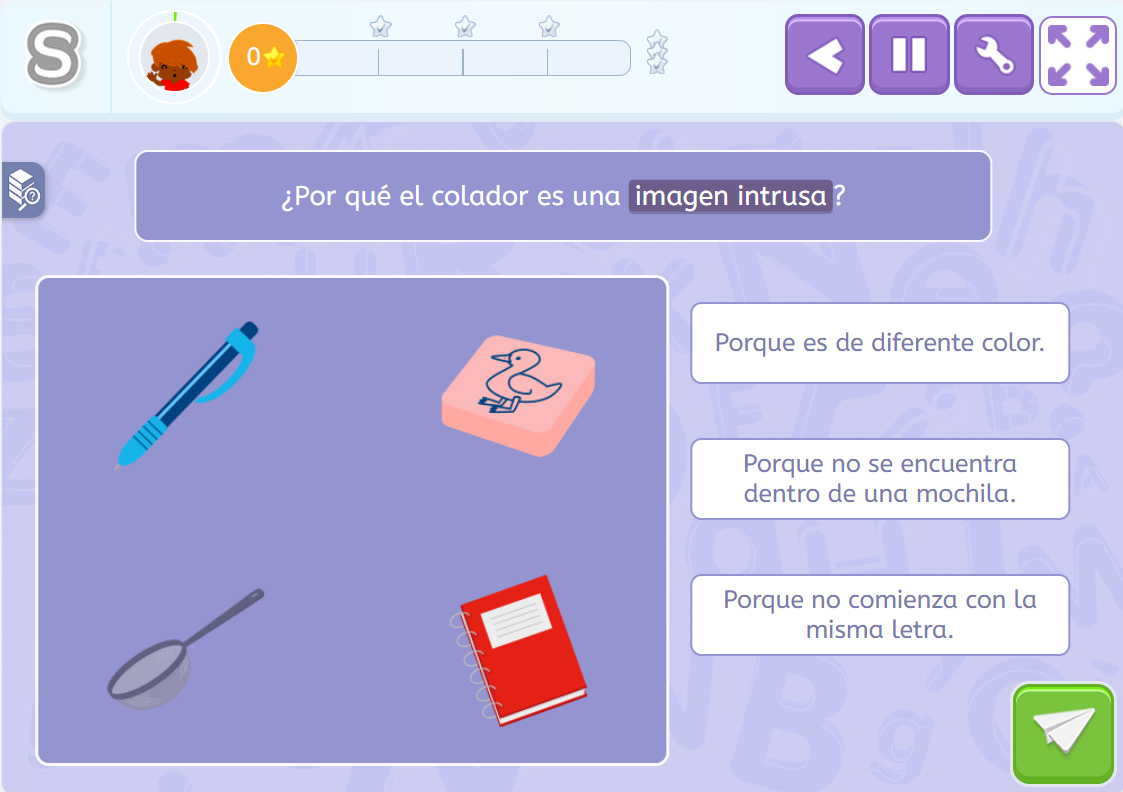

- Para mejorar la concentración, la selección de estímulos relevantes y la inhibición de distractores, juegos de “encuentra el intruso” con series de imágenes o palabras en las que una no encaja, o semáforos “pasar/no-pasar” que prescriben reaccionar solo a un color o una palabra.

- Para fomentar el razonamiento deductivo, la planificación y la resolución de problemas, es interesante empezar por sudokus infantiles o rompecabezas numéricos (kenken de 4×4), así como las clásicas torres de Hanoi o de Londres.

- Para estimular la creatividad y la flexibilidad mental, siempre son útiles las adivinanzas y acertijos, dado que obligan a construir analogías y familiariza a los más pequeños con el lenguaje figurado; y por supuesto, tangram o bloques de construcción.

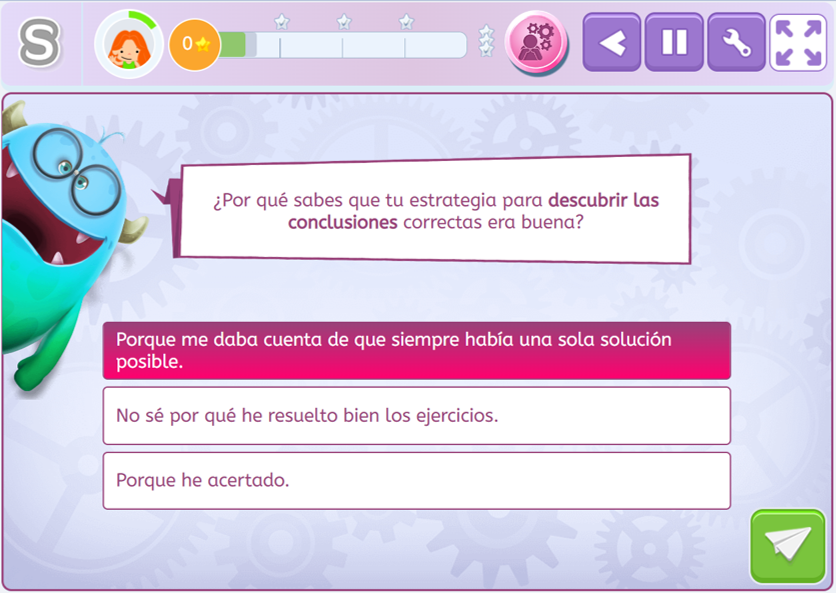

Como señalábamos antes, este tipo de juegos deben ocupar sesiones cortas (15 minutos como máximo), para mantener la motivación y lograr una alta eficacia; mejor pocos minutos con alta frecuencia que largas sesiones ocasionales; priorizar la variación para ejercitar distintas capacidades cognitivas, y cerrar siempre con momentos de reflexión en la que se puedan explicitar las estrategias utilizadas, incluso las dudas o los errores, pues eso favorece la metacognición.

En Smartick Thinking, el programa de Smartick orientado a enseñar a pensar, tus hijos pueden practicar ya con un amplio repertorio de prácticas de aprendizaje avaladas didáctica y filosóficamente que aspiran a desarrollar sus capacidades cognitivas, especialmente aquellas relacionadas con el razonamiento, la lógica y la resolución de problemas.

Para seguir aprendiendo:

- La experiencia y los procesos cognitivos

- RTVE: Un nuevo método online permite a los niños mejorar la atención y la memoria

- 1,3 mill. de la UE para aunar entrenamiento cognitivo y matemáticas

- Singapur: Experiencias de aprendizaje

- Mejorar la memoria visual para mejorar la lectura